竹山县委书记佘立柱(右一)在潘口水电站工地检查工作

竹山县县长龚举海(左一)深入基层调研

城镇建设日新月异

新农村建设如火如荼

工业园区集约发展(邓坪工业园效果图)

烟叶产业蓬勃发展

生猪产业规模发展

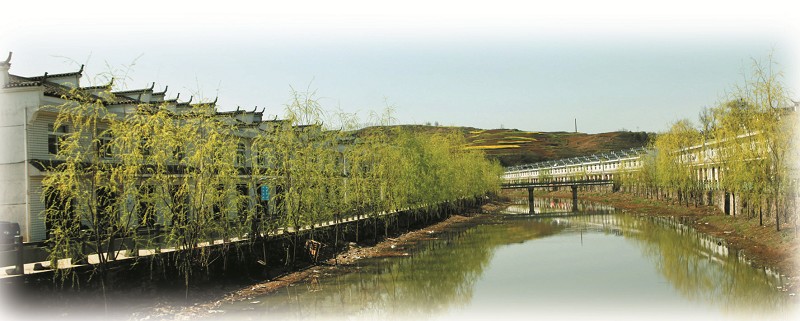

移民新村如诗如画

■文/图特约记者黄治荣 方荣华 邵义龙

今日竹山网消息 (十堰日报)主要经济指标实现翻番,县域经济实力显著增强,大步跨入全省二类县市行列……历经五年拼搏奋斗,地处秦巴山腹地的国家级贫困县竹山书写了一个个辉煌。

如今,站在转型跨越、后发赶超的新起点,竹山聚力实施“工业强县、城乡统筹、绿色发展、开放先导”四大战略,全力夺取加速崛起、跨越发展的新胜利,奋力建设富裕和谐文明的幸福家园。

舞活龙头

挺起新型工业脊梁

4月16日,竹山县铜皮沟生态工业园开工建设,一期涉及的789亩场平工程火热展开。该工业园规划挖山造地5000亩,今年建设一期2000亩场平工程、基础设施,明年企业全面入园后,该园将成为竹山生态工业、物流业、商贸业新引擎。

立足优势资源,按照“大力发展水电,科学转化矿产,突破性发展农产品加工业”的新型工业化发展思路,竹山倾力建设 “一区五园”经济开发区,舞活工业跨越发展龙头,力争五年内工业总产值达100亿元以上。

搭建发展平台,培植骨干企业。围绕做大做强 “一区五园”,创新体制,全力建设以潘口水电开发区、明清农产品加工园、国际绿松石城、莲花新型工业园、宝丰循环经济园、铜皮沟生态工业园为主的25平方公里经济开发区,全面提升园区集聚力、竞争力。围绕发展方式转变,重点扶持20家亿元企业、100家骨干企业,扩大竹山绿松石、圣水绿茶、珍源单宁酸等名牌影响力。目前,竹山经济开发区入园企业58家,集聚规模企业15家,打造了一批精品名牌,天新公司等两家企业跻身省高新技术企业,圣水茶场等13家企业成长为省、市级农业产业化龙头企业,圣水茶等3个产品荣膺湖北名牌产品,竹山绿松石、圣水绿茶获国家地理标志产品保护。

实施“满园工程”,壮大特色工业。对入园企业实行“一门受理”、“一站式”限时办结、费用一次性统一收取、专班跟踪服务的“四个一”工作制度,开辟绿色通道,壮大水电能源、特色矿业、绿色食品、医药化工等产业集群。全面完成堵河流域百万水能开发,有序推进绿松石、金银、铁、石煤等优势资源开发,突破性发展以绿色食品为主的农产品加工业,打造鄂西北贵金属冶炼基地、全省重要的清洁能源基地、优势矿业基地、特色农产品加工基地和国内外知名的绿松石之都。五年后,园区企业产值将达50亿元以上。

随着“组合拳”的发力,竹山在建的水电经济开发区、国际绿松石城、农产品加工园、贵金属工业园、医药化工园将挺起新型工业脊梁。其中,在建的潘口水电经济开发区,规划面积15平方公里,投资超100亿元,建成后将成为县域经济的重要增长极;在建的国际绿松石城,占地302亩,投资10亿元以上,建成后将成为国内最大的绿松石集散地和竹山生态园林城的名片。

创新机制

打造城乡统筹发展样本

坡屋顶、马头檐、粉白墙、朱红门、格子窗……穿行在竹房城镇带305省道竹山县文峰乡至擂鼓镇沿线山乡,一座座别具风情的秦巴庸派村镇,在蓝天碧水映衬下格外耀眼。

近年来,竹山抢抓竹房城镇带建设机遇,坚持先行先试,创新城镇建设、产业发展、投融资环境整治、便民服务、部门帮建等体制机制,力争使其成为全省山区新农村建设的引领区、城乡一体化的先行区、统筹城乡发展的示范区,为全省山区城乡一体化建设探索经验、提供示范。

位于竹房城镇带中心的竹山,在推进竹房城镇带核心示范区建设上,以县城为龙头、区域中心城镇为支点,按照“龙行山水城、东方圣玉都”的城市定位,加快堵河、霍河“两岸三地”大县城建设,着力打造国家生态园林县城。坚持规划、标准、风格、政策、管理“五个统一”的原则,采取移民安置、工程拆迁、扶贫搬迁、地灾搬迁、更新改造、村庄整治“六种模式”,加快宝丰、擂鼓等中心集镇和文峰、潘口、溢水、麻家渡等特色集镇建设,推进100个宜居村庄、120个中心社区、60个“1+9”模式新型社区综合服务中心建设,引导农民向社区居住,形成布局合理、结构协调、功能互补、特色鲜明的新型城镇体系,实现第一产业向第三产业、郊区向城区、农民向居民的快速转变。

依托水能、矿产、生物、文化四大优势资源,培植壮大水电能源、特色矿业、农产品加工、新型建材、生态文化旅游等富民产业,做大做强百里城镇带产业支撑;扎实推进“十改十建”,实施“十网”工程,深化“十星”创建,解决民生难题,惠泽民生福祉。

县委书记佘立柱介绍说,竹山围绕打造竹房城镇带核心示范区,致力探索山区城乡统筹发展新路,竹房城镇带305省道沿线“一城七镇百村”将建成绿色城镇带、特色产业带、新型社区示范带、商贸物流集聚带、生态文化旅游带。五年内,该区域将实现率先发展,主要经济指标翻一番,城镇化率达到65%以上。

文旅一体

探索绿色发展新路

竹山地处鄂渝陕咽喉、秦巴山腹地,生态资源独特,文化底蕴深厚。这里以女娲山、女娲天池、九女峰、武陵峡、堵河源为主的旅游资源富集;这里是始祖女娲抟土造人、炼石补天的圣地,是辛亥首义元勋张振武、“二七”先驱施洋大律师的故乡,以竹山高腔、皮影、剪纸等为代表的堵河民俗文化堪称艺术瑰宝。

竹山立足优势资源开发,成功创建女娲山、九女峰等国家3A级景区,连续举办七届女娲文化旅游节、三届秦巴民歌擂台赛,启动女娲天池、武陵峡等景区建设,推动旅游资源优势转化为产业优势。

时下,中国·十堰第二届女娲文化旅游节正在紧锣密鼓筹备,昭示竹山用“大文化”包装“大旅游”、用“大旅游”提升“大文化”的大气魄,打响“女娲补天地、人间桃花源”品牌。围绕打造鄂西生态文化旅游圈重要板块,深入挖掘女娲文化、上庸文化、十星文化,全力建设女娲山、女娲天池、九女峰、武陵峡·桃花源、堵河源、圣水湖、中华女性文化博览园等精品景区,积极开发人文旅游、库区旅游、生态旅游、乡村旅游等特色旅游。同时,争取启动建设十巫生态旅游路,力争堵河源晋升国家级自然保护区、九女峰晋升国家级森林公园、圣水湖核准为国家级湿地公园;积极支持宝丰、官渡创建全省旅游名镇,扶持开发绿松石、茶叶、堵河奇石等特色突出、附加值高的旅游产品,使竹山成为全省富有魅力的生态文化大县。

随着这一构想的实施,竹山将展现出女娲山、国际绿松石城、女娲天池、九女峰、圣水湖、武陵峡·桃花源、堵河源等旅游美景,崛起上庸、官渡两个省级旅游名镇,撑起绿色发展的“半壁江山”。

扩大开放

提升跨越发展竞争力

“不让工作在我手中延误,不让问题在我手中积压……”走进竹山县行政服务中心,办事大厅内的电子显示屏上,滚动播放着这样字幕。4月20日,竹山首批涉及审批项目较多的10个部门首席代表进驻县行政服务中心,吹来了一股行政审批服务新风。

今年2月,继去年推行“三集中、三到位”后,竹山决定推行行政审批首席代表制,全面提速行政审批。这一举措的推行,所有审批事项集中在县行政服务中心一个窗口办理,进驻县行政服务中心窗口的县直部门确定一名首席代表全权负责办理行政审批事项,以最优的服务、最少的审批手续打造最佳投资环境。

为打破区位和交通瓶颈制约,竹山全方位扩大开放,向开放要空间、向创新要动力,增强跨越发展动力。坚持“走出去”与“引进来”并重,不断提高对外开放水平;大力发展外向型经济,鼓励企业扩大外贸出口;积极承接发达地区产业转移,招大商开发优势资源,力争每年引资20亿元。

与之相应,竹山着力打造优质高效的服务环境、宽松优越的政策环境、公正严明的法制环境、诚实守信的人文环境,完善政策健全体系,提高行政服务水平,优化发展环境,树立良好开放形象,争创发展新优势。

不久的将来,随着谷竹高速公路全线贯通,潘口、龙背湾、小漩三大水电站投产,竹房城镇带核心示范区建成,交通路网、农田水利、村镇防洪等基础设施大幅改善,竹山以开放促发展的战略地位将日益凸显。

“到2016年,全县地区生产总值达到80亿元,财政收入7.5亿元,固定资产投资累计完成320亿元以上,城乡居民收入实现倍增,综合实力在全省位次明显前移;到2020年,达到全省中等发达县市水平,跻身湖北山区经济强县。”竹山县第十三次党代会描绘的宏伟蓝图正在变为现实。

今日竹山网消息 (十堰日报)主要经济指标实现翻番,县域经济实力显著增强,大步跨入全省二类县市行列……历经五年拼搏奋斗,地处秦巴山腹地的国家级贫困县竹山书写了一个个辉煌。

如今,站在转型跨越、后发赶超的新起点,竹山聚力实施“工业强县、城乡统筹、绿色发展、开放先导”四大战略,全力夺取加速崛起、跨越发展的新胜利,奋力建设富裕和谐文明的幸福家园。

舞活龙头

挺起新型工业脊梁

4月16日,竹山县铜皮沟生态工业园开工建设,一期涉及的789亩场平工程火热展开。该工业园规划挖山造地5000亩,今年建设一期2000亩场平工程、基础设施,明年企业全面入园后,该园将成为竹山生态工业、物流业、商贸业新引擎。

立足优势资源,按照“大力发展水电,科学转化矿产,突破性发展农产品加工业”的新型工业化发展思路,竹山倾力建设 “一区五园”经济开发区,舞活工业跨越发展龙头,力争五年内工业总产值达100亿元以上。

搭建发展平台,培植骨干企业。围绕做大做强 “一区五园”,创新体制,全力建设以潘口水电开发区、明清农产品加工园、国际绿松石城、莲花新型工业园、宝丰循环经济园、铜皮沟生态工业园为主的25平方公里经济开发区,全面提升园区集聚力、竞争力。围绕发展方式转变,重点扶持20家亿元企业、100家骨干企业,扩大竹山绿松石、圣水绿茶、珍源单宁酸等名牌影响力。目前,竹山经济开发区入园企业58家,集聚规模企业15家,打造了一批精品名牌,天新公司等两家企业跻身省高新技术企业,圣水茶场等13家企业成长为省、市级农业产业化龙头企业,圣水茶等3个产品荣膺湖北名牌产品,竹山绿松石、圣水绿茶获国家地理标志产品保护。

实施“满园工程”,壮大特色工业。对入园企业实行“一门受理”、“一站式”限时办结、费用一次性统一收取、专班跟踪服务的“四个一”工作制度,开辟绿色通道,壮大水电能源、特色矿业、绿色食品、医药化工等产业集群。全面完成堵河流域百万水能开发,有序推进绿松石、金银、铁、石煤等优势资源开发,突破性发展以绿色食品为主的农产品加工业,打造鄂西北贵金属冶炼基地、全省重要的清洁能源基地、优势矿业基地、特色农产品加工基地和国内外知名的绿松石之都。五年后,园区企业产值将达50亿元以上。

随着“组合拳”的发力,竹山在建的水电经济开发区、国际绿松石城、农产品加工园、贵金属工业园、医药化工园将挺起新型工业脊梁。其中,在建的潘口水电经济开发区,规划面积15平方公里,投资超100亿元,建成后将成为县域经济的重要增长极;在建的国际绿松石城,占地302亩,投资10亿元以上,建成后将成为国内最大的绿松石集散地和竹山生态园林城的名片。

创新机制

打造城乡统筹发展样本

坡屋顶、马头檐、粉白墙、朱红门、格子窗……穿行在竹房城镇带305省道竹山县文峰乡至擂鼓镇沿线山乡,一座座别具风情的秦巴庸派村镇,在蓝天碧水映衬下格外耀眼。

近年来,竹山抢抓竹房城镇带建设机遇,坚持先行先试,创新城镇建设、产业发展、投融资环境整治、便民服务、部门帮建等体制机制,力争使其成为全省山区新农村建设的引领区、城乡一体化的先行区、统筹城乡发展的示范区,为全省山区城乡一体化建设探索经验、提供示范。

位于竹房城镇带中心的竹山,在推进竹房城镇带核心示范区建设上,以县城为龙头、区域中心城镇为支点,按照“龙行山水城、东方圣玉都”的城市定位,加快堵河、霍河“两岸三地”大县城建设,着力打造国家生态园林县城。坚持规划、标准、风格、政策、管理“五个统一”的原则,采取移民安置、工程拆迁、扶贫搬迁、地灾搬迁、更新改造、村庄整治“六种模式”,加快宝丰、擂鼓等中心集镇和文峰、潘口、溢水、麻家渡等特色集镇建设,推进100个宜居村庄、120个中心社区、60个“1+9”模式新型社区综合服务中心建设,引导农民向社区居住,形成布局合理、结构协调、功能互补、特色鲜明的新型城镇体系,实现第一产业向第三产业、郊区向城区、农民向居民的快速转变。

依托水能、矿产、生物、文化四大优势资源,培植壮大水电能源、特色矿业、农产品加工、新型建材、生态文化旅游等富民产业,做大做强百里城镇带产业支撑;扎实推进“十改十建”,实施“十网”工程,深化“十星”创建,解决民生难题,惠泽民生福祉。

县委书记佘立柱介绍说,竹山围绕打造竹房城镇带核心示范区,致力探索山区城乡统筹发展新路,竹房城镇带305省道沿线“一城七镇百村”将建成绿色城镇带、特色产业带、新型社区示范带、商贸物流集聚带、生态文化旅游带。五年内,该区域将实现率先发展,主要经济指标翻一番,城镇化率达到65%以上。

文旅一体

探索绿色发展新路

竹山地处鄂渝陕咽喉、秦巴山腹地,生态资源独特,文化底蕴深厚。这里以女娲山、女娲天池、九女峰、武陵峡、堵河源为主的旅游资源富集;这里是始祖女娲抟土造人、炼石补天的圣地,是辛亥首义元勋张振武、“二七”先驱施洋大律师的故乡,以竹山高腔、皮影、剪纸等为代表的堵河民俗文化堪称艺术瑰宝。

竹山立足优势资源开发,成功创建女娲山、九女峰等国家3A级景区,连续举办七届女娲文化旅游节、三届秦巴民歌擂台赛,启动女娲天池、武陵峡等景区建设,推动旅游资源优势转化为产业优势。

时下,中国·十堰第二届女娲文化旅游节正在紧锣密鼓筹备,昭示竹山用“大文化”包装“大旅游”、用“大旅游”提升“大文化”的大气魄,打响“女娲补天地、人间桃花源”品牌。围绕打造鄂西生态文化旅游圈重要板块,深入挖掘女娲文化、上庸文化、十星文化,全力建设女娲山、女娲天池、九女峰、武陵峡·桃花源、堵河源、圣水湖、中华女性文化博览园等精品景区,积极开发人文旅游、库区旅游、生态旅游、乡村旅游等特色旅游。同时,争取启动建设十巫生态旅游路,力争堵河源晋升国家级自然保护区、九女峰晋升国家级森林公园、圣水湖核准为国家级湿地公园;积极支持宝丰、官渡创建全省旅游名镇,扶持开发绿松石、茶叶、堵河奇石等特色突出、附加值高的旅游产品,使竹山成为全省富有魅力的生态文化大县。

随着这一构想的实施,竹山将展现出女娲山、国际绿松石城、女娲天池、九女峰、圣水湖、武陵峡·桃花源、堵河源等旅游美景,崛起上庸、官渡两个省级旅游名镇,撑起绿色发展的“半壁江山”。

扩大开放

提升跨越发展竞争力

“不让工作在我手中延误,不让问题在我手中积压……”走进竹山县行政服务中心,办事大厅内的电子显示屏上,滚动播放着这样字幕。4月20日,竹山首批涉及审批项目较多的10个部门首席代表进驻县行政服务中心,吹来了一股行政审批服务新风。

今年2月,继去年推行“三集中、三到位”后,竹山决定推行行政审批首席代表制,全面提速行政审批。这一举措的推行,所有审批事项集中在县行政服务中心一个窗口办理,进驻县行政服务中心窗口的县直部门确定一名首席代表全权负责办理行政审批事项,以最优的服务、最少的审批手续打造最佳投资环境。

为打破区位和交通瓶颈制约,竹山全方位扩大开放,向开放要空间、向创新要动力,增强跨越发展动力。坚持“走出去”与“引进来”并重,不断提高对外开放水平;大力发展外向型经济,鼓励企业扩大外贸出口;积极承接发达地区产业转移,招大商开发优势资源,力争每年引资20亿元。

与之相应,竹山着力打造优质高效的服务环境、宽松优越的政策环境、公正严明的法制环境、诚实守信的人文环境,完善政策健全体系,提高行政服务水平,优化发展环境,树立良好开放形象,争创发展新优势。

不久的将来,随着谷竹高速公路全线贯通,潘口、龙背湾、小漩三大水电站投产,竹房城镇带核心示范区建成,交通路网、农田水利、村镇防洪等基础设施大幅改善,竹山以开放促发展的战略地位将日益凸显。

“到2016年,全县地区生产总值达到80亿元,财政收入7.5亿元,固定资产投资累计完成320亿元以上,城乡居民收入实现倍增,综合实力在全省位次明显前移;到2020年,达到全省中等发达县市水平,跻身湖北山区经济强县。”竹山县第十三次党代会描绘的宏伟蓝图正在变为现实。

相关新闻

相关新闻