本报通讯员 章磊

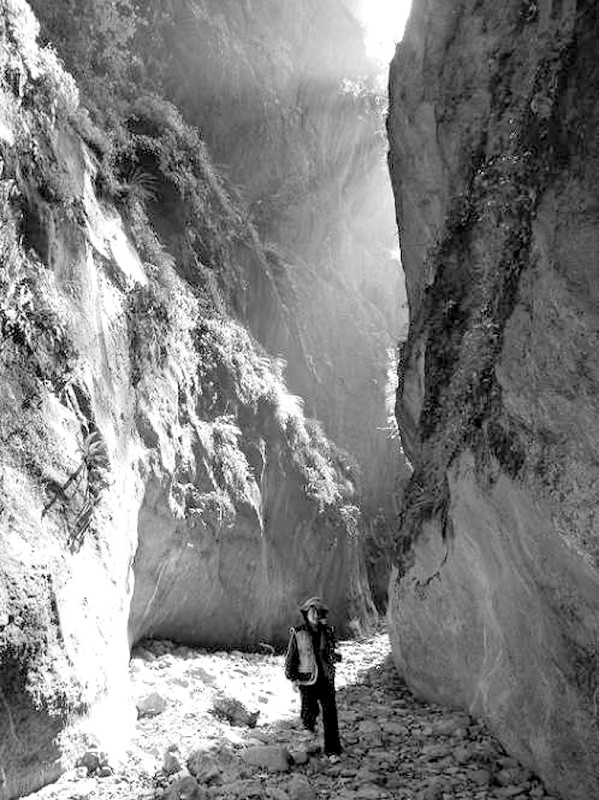

笔者日前在竹山县柳林乡采访时,一位老盐工带笔者重走了川陕鄂古盐道。

据老盐工介绍,清朝中期,不少游民来到四川、湖北谋生,其中有一部分人从四川贩运私盐到湖北等地交易,为躲避官府的缉捕,他们多在崇山峻岭间穿行,久而久之,巴山蜀水间便形成了三条盐道:大宁河至小三峡,再至三峡,食盐送到长江两岸的商埠;翻越大巴山,从竹山县柳林乡垭子口进入堵河,再到汉口,食盐分销湖北、河南等省;出西北,翻越大巴山和秦岭,食盐送往关中平原。这三条盐道合称为川陕鄂古盐道。

清末和民国时期,湖北西部食盐奇缺,在房县、竹山、竹溪等地,均有盐商从巫溪大宁盐厂购买食盐,再运往各地交易。盐商经过官渡时,会在此小憩,这里便成为南来北往盐商必经之地。

盐道形成后,给当地经济带来了繁荣。最能证明当年古盐道繁华的,便是柳林三道街遗址。三道街是通往房县盐道上的一个重要驿站,这里至今保存着一条约两公里长的青石板街,街道两旁的店铺和庙宇遗迹清晰可见。据竹山县志记载,三道街曾被称为“川广之要道,蜀楚之通衢”,街上店铺林立。民国时期,三道街还有3家盐行、3家染房和多家客栈,运盐的骡马很多,仅一位谭姓商人就有骡马近百匹。

上世纪60年代,因交通越来越便利,大宁盐厂受海盐内运的冲击而停产,一段漫长的背盐历史结束。古道上杂草丛生,湮没了盐商们的足迹,青楼、赌坊早已消失在历史的尘烟中。

如今,在古老的盐道上,人们修路架桥,发展交通。柳林乡公路建设正在进行,昔日交通闭塞的乡村面貌大为改观。

过去堵河上运盐全靠拉盐工

古盐道成为游客观光胜地这位老人见证了大宁盐厂的辉煌

相关新闻

相关新闻